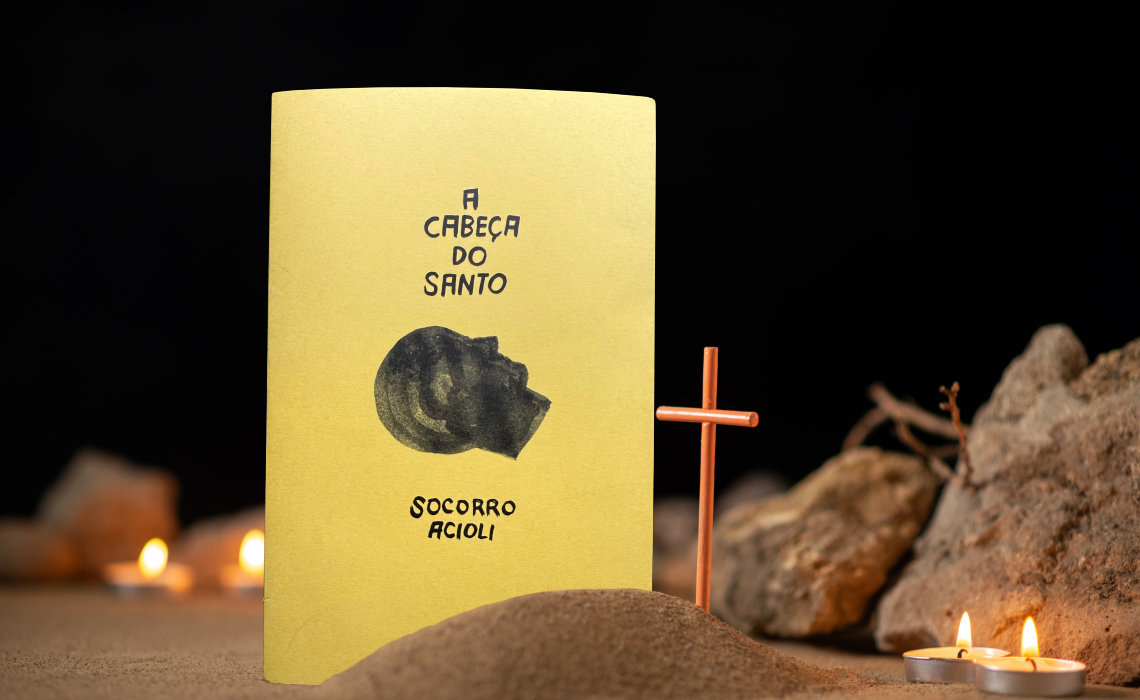

Pouco antes de morrer, a mãe de Samuel lhe faz um último pedido: que ele vá encontrar a avó e o pai que nunca conheceu. Mesmo contrariado, o rapaz cumpre a promessa e faz a pé o caminho de Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia, sofrendo todas as agruras do sol impiedoso do sertão do Ceará.

Ao chegar àquela cidade quase fantasma, ele encontra abrigo num lugar curioso: a cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Mas as estranhezas não param aí: Samuel começa a escutar uma confusão de vozes femininas apenas quando está dentro da cabeça. Assustado, se dá conta de que aquilo são as preces que as mulheres fazem ao santo falando de amor.

Seu primeiro contato na cidade será com Francisco, um rapaz de quem logo fica amigo e que resolve ajudá-lo a explorar comercialmente o seu dom da escuta, promovendo casamentos e outras artimanhas amorosas. Antes parada no tempo, a cidade aos poucos volta à vida, à medida que vai sendo tomada por fiéis de todos os cantos, atraídos pelo poder inaudito de Samuel. Em meio a esse tumulto, ele ainda irá se apaixonar por uma voz misteriosa que se destaca entre tantas outras que ecoam na cabeça do santo.

Em menos de duzentas páginas, “A Cabeça do Santo” constrói um retrato contundente de várias feridas ainda abertas na sociedade brasileira — sobretudo nas regiões do interior nordestino. A escrita de Socorro Acioli não se limita ao enredo de um milagre improvável: ela aproveita cada personagem, cenário e silêncio para costurar um tecido de críticas sociais, culturais e afetivas que ressoam com inquietante atualidade.

O sertão, nesse cenário, não aparece como lugar exótico ou pitoresco, mas como espaço complexo, marcado por contrastes. A seca, a migração, a promessa de milagres são parte de uma paisagem que o olhar “do litoral” insiste em reduzir à carência. Acioli, no entanto, não cede a esse estereótipo. Ela revela o sertão por dentro: múltiplo, pulsante, ferido, mas cheio de vozes que ainda resistem — mesmo que presas dentro da cabeça de um santo.

Samuel perdeu a mãe ainda menino. Do pai, guarda apenas um nome vago e memórias desencontradas. Chega à cidade de Candeia não por fé, mas porque não tem para onde ir. Acaba se escondendo dentro da cabeça oca da enorme estátua de Santo Antônio — e lá descobre algo inesperado: consegue ouvir as preces das mulheres da cidade. Esse dom estranho e silencioso transforma tudo. De cético amargurado, Samuel passa a ser o intermediário de “milagres”, consciente de que, a partir de agora, todos querem algo dele.

Francisco trabalha no cemitério, abrindo covas como quem cava passagem entre mundos. Apesar da vida dura, adota Samuel como um irmão mais velho. Com seu humor leve, perguntas espontâneas e um olhar curioso sobre tudo, equilibra a atmosfera pesada que ronda a história. Representa a infância que precisou crescer rápido demais, mas que ainda guarda espaço para amizade, esperança e traquinagem.

Mariinha, mãe de Samuel, já está morta quando a narrativa começa. Mesmo assim, é sua presença ausente que move o enredo. Devota de Padre Cícero, deixou promessas inacabadas em Juazeiro do Norte — e é por elas que o filho caminha até Candeia. Sua fé mal resolvida guia as escolhas de Samuel e dá sentido à missão que ele nem sabe se quer cumprir.

Niceia, a avó materna, é uma mulher dura, fechada, temida. Carrega nos olhos o peso dos segredos que guarda. Reservada, mas sempre atenta, parece saber mais do que diz e estar sempre um passo à frente dos outros. Com ela, o passado se insinua: suas lembranças completam as lacunas da história, revelando que o destino de Samuel começou muito antes de seu nascimento.

Madeinusa é uma jovem da cidade, sonhadora, que alimenta o desejo de se casar com o doutor Adriano, médico do posto de saúde. É a primeira voz que chama a atenção de Samuel — e também a primeira a ser tocada pelo suposto milagre. Com a ajuda de Chico, Samuel arma o encontro entre os dois. O par se apaixona de verdade, e não demora até que celebrem um casamento que se transforma em símbolo vivo da graça alcançada.

Por isso, Madeinusa acaba se tornando a vitrine do poder de Santo Antônio — e da misteriosa intervenção de Samuel. Cada mulher que chega à cabeça do santo lembra que, se deu certo para Madeinusa, pode dar certo para ela também. A personagem, assim, dá início à romaria e encarna o ciclo que movimenta a narrativa: o pedido, o milagre e a prova social que o confirma.

Entre os personagens com participações menores, está Manoel, pai de Samuel — um pedreiro que trabalhou na construção da gigantesca estátua e desapareceu misteriosamente, sem deixar vestígios. Há também Rosário, uma jovem cuja prece chega até Samuel não em palavras, mas em forma de canto, carregando uma beleza e uma urgência singulares.

Osório, ex-prefeito da cidade, e sua esposa Helenice enxergam no “milagre” uma oportunidade: usam a fé alheia para se promover, transformar devoção em capital político e tirar proveito financeiro da romaria crescente.

A estátua de Santo Antônio, com sua cabeça separada do corpo, não é apenas um marco da paisagem de Candeia — é uma imagem viva da família partida de Samuel. A arquitetura incompleta da escultura funciona como metáfora de uma genealogia quebrada, onde os laços entre mãe, pai e filho se perderam no tempo e na ausência.

Samuel, que vive escondido dentro da cabeça oca do santo, representa a parte suspensa, solta do mundo. Carrega em si as memórias, as culpas e os desejos não realizados da mãe, que já morreu. É um jovem que vive “só de ideias”, sem chão, tal qual a cabeça da estátua: cheia de vozes, mas sem conexão direta com a realidade.

Já o corpo da escultura, inacabado e enterrado no chão, parece espelhar Manoel, o pai de Samuel — um homem que trabalhou como pedreiro na construção da própria estátua, mas que desapareceu sem explicação. Ele é a matéria bruta, silenciosa, o passado concreto que Samuel tenta reencontrar. Um corpo que age, mas não fala; que existe, mas não se faz presente.

Entre essas duas partes — cabeça e corpo — há um vazio. Um espaço oco que representa não apenas o intervalo de quinze anos em que pai e filho não se viram, mas também o abismo deixado pela ausência da mãe, um vazio afetivo que nenhuma fé ou gesto parece capaz de preencher por completo.

A escada improvisada que Samuel usa para descer da cabeça simboliza, de maneira frágil e instável, o esforço de reconstruir esses vínculos. Uma tentativa precária de reconexão, que pode desabar a qualquer momento — seja pela interferência oportunista dos políticos locais, seja pelo peso da própria descrença.

A estátua “doente”, trincada em sua estrutura e em seu simbolismo, traduz visualmente a necessidade de reconciliação. Para que o santo se complete, para que a cidade se refaça e para que a família de Samuel, mesmo em ruínas, encontre alguma forma de reencontro, é preciso encarar o que separa e, sobretudo, o que ainda pode unir.

O dom de Samuel — ouvir as preces das mulheres dentro da cabeça de um santo — escapa de qualquer definição simples. Para algumas personagens, ele é uma bênção; para outras, uma maldição. E para muitos, uma ferramenta de poder. O que poderia parecer um milagre pessoal logo se revela um território disputado, onde a graça divina se mistura com o peso da responsabilidade e os jogos de interesse.

Para as mulheres de Candeia, é a chance de serem ouvidas de verdade, sem precisar passar por padres, maridos ou qualquer outra autoridade masculina. Com Samuel, suas vozes encontram caminho direto, íntimo, sem filtros. Ele se torna confessor, conselheiro, e até mensageiro dos desejos mais guardados. Pela primeira vez, elas sentem que alguém as escuta sem julgar, sem interromper.

Mas para Samuel, esse dom tem um custo alto. À medida que as vozes aumentam, ele perde o sono, o apetite, e começa a se apagar dentro de si mesmo. O poder de ouvir o outro, que em um primeiro momento parece um chamado ao cuidado, se transforma em sobrecarga. Ele não acredita no sistema de crenças que move aquelas preces, mas se vê compelido a agir. E quanto mais “milagres” realiza, mais se distancia de quem era — ou de quem poderia ter sido.

O dom, então, passa a circular como moeda simbólica. Nas mãos de Osório, Helenice e até do padre, ele vira capital político. Milagre atrai gente. Gente traz doações. E doações viram votos, poder, visibilidade. Samuel, que nunca pediu nada daquilo, vê sua condição ser explorada como uma commodity, uma mercadoria espiritual que movimenta a cidade.

O livro não entrega uma resposta definitiva. Quem decide o que o dom é? Tudo depende do olhar. Para a comunidade feminina, é uma graça. Para as autoridades, um recurso. Para Samuel, um fardo. A narrativa sugere que nenhum dom é, por si só, puro. É o uso que se faz dele — o contexto, a intenção, o poder que o cerca — que define seu significado.

Em “A Cabeça do Santo“, quase todas as preces que ecoam dentro da estátua têm o mesmo pedido: um marido. À primeira vista, parece que o romance apenas reflete a velha máxima nordestina de que “mulher que não casa vira falatório de esquina”. Mas, sob a superfície, Socorro Acioli constrói algo mais complexo. Em vez de endossar essa lógica, ela a expõe — e mostra como ela aprisiona mulheres e movimenta a engrenagem social e econômica da cidade.

A figura de Santo Antônio, o famoso casamenteiro, é retratada quase como um burocrata sagrado: um funcionário do patriarcado encarregado de distribuir vagas de esposa. As mulheres de Candeia depositam ali suas esperanças como quem envia currículos: cada oração é uma súplica urgente por pertencimento social, por segurança, por não ser deixada de lado. Samuel, ao escutá-las, capta esse tom de desespero. O desejo pelo casamento não nasce apenas de um anseio romântico, mas do medo de ser considerada inútil, invisível. A devoção se transforma em mecanismo de controle — e o santo, num fiscal da ordem.

As vozes que Samuel ouve revelam a extensão desse aprisionamento. Há a costureira de quarenta anos, que implora por um viúvo qualquer, desde que a leve ao altar — como se o estado civil fosse mais importante que o afeto. Há a adolescente, que pede apenas que o futuro marido “não beba e não bata” — um pedido tão modesto que escancara o quanto a violência já foi normalizada. E há a viúva de sessenta, que intercede não por si, mas pelo filho, para evitar que falem mal dela. Em todas essas orações, a falha do casamento — ou sua ausência — recai sobre a mulher, seja ela a pretendente, a mãe do noivo ou a solteirona que ameaça o padrão.

Embora a história seja movida pelas preces das mulheres, elas só ganham força quando atravessam Samuel. É ele quem escuta, interpreta, legitima. Mesmo o milagre feminino precisa da mediação de um homem para ser ouvido. E quando se ouvem pedidos como “que ele não me bata” ou “que beba menos”, o que se escancara é a naturalização da violência doméstica — como se fizesse parte do pacote do casamento. Essa aceitação resignada mostra o quanto a agressão está enraizada no cotidiano afetivo dessas mulheres.

Nesse cenário, Rosário surge como uma figura de resistência sutil. Ao invés de rezar, ela canta. E sua canção não pede aliança, mas fala de amor — em sua forma mais livre, mais pessoal. Com isso, ela foge do roteiro e propõe outra linguagem, outro caminho. Sua voz não implora; propõe. Não se submete; cria. Mas essa autonomia também cobra seu preço: a cidade a olha com desconfiança. Em um lugar onde a mulher deve seguir o script do casamento, qualquer desvio vira motivo de fofoca ou exclusão. A mulher que canta, ao invés de rezar, vira a “falada” — aquela que incomoda.

Por trás dessa estrutura emocional e simbólica, há também um sistema econômico. Quanto mais desespero por casamento, maior o lucro. O prefeito e a primeira-dama transformam o milagre em produto turístico: organizam romarias, vendem lembrancinhas, lucram com a ansiedade coletiva. A Igreja, por sua vez, fortalece seu poder, reforçando a ideia de que apenas o santo pode decidir o destino de cada mulher. Enquanto isso, os homens da cidade desfrutam de um mercado afetivo desequilibrado, em que a oferta é grande e as exigências, mínimas. O corpo feminino vira colateral. O casamento, moeda de troca.

Socorro Acioli, no entanto, não escreve apenas uma denúncia. Há esperança nas entrelinhas. O gesto de escutar — literalmente, no caso de Samuel — já é, em si, um ato transformador. À medida que as mulheres percebem que são ouvidas de verdade, algo muda. As preces começam a ganhar outro tom. Saem do pedido repetido e resignado — “me arranja um marido” — e caminham em direção a algo mais profundo: “me arranja respeito”. Talvez seja por aí que a fé se reinventa. Talvez o milagre não esteja em casar, mas em finalmente ser escutada.

Na narrativa, a música não ocupa um papel decorativo — ela é força viva, fio condutor e motor de transformação. Surge como sinal místico, quando a canção de Rosário atravessa o cimento grosso da estátua e alcança os ouvidos de Samuel. Esse momento não apenas revela o caráter sobrenatural da cabeça do santo, mas também aponta para algo maior: a música, ao contrário da palavra, não precisa de caminho claro. Ela fura a matéria, contorna o impossível. É linguagem anterior, mais antiga, que revela onde a fé e a carne se encontram.

É também pela melodia que Samuel se apaixona. A música se torna ponte entre o mundo dos sentidos e o da devoção. Não é apenas som bonito — é encantamento, é contato. Enquanto muitos se aproximam de Samuel por fé, desespero ou oportunismo, ele se deixa tocar por uma voz que canta. E nesse gesto, quase involuntário, nasce o amor.

A estrutura do romance também é guiada por essa presença sonora. A voz que canta volta e meia reaparece, sempre nos momentos de virada. Funciona como um refrão que costura os capítulos e marca os atos da história. Seu retorno é sinal de que algo vai mudar — como se a narrativa respirasse ao ritmo da música que a atravessa.

Além disso, há um contraste evidente entre a música e os discursos oficiais que tomam conta da cidade. Enquanto o prefeito, o padre e os políticos falam em tom prosaico, racional e interesseiro, a canção resgata o que há de mais autêntico no espaço público. Devolve poesia, sensibilidade, verdade.

A música aqui não é enfeite. É presença atuante. É o que descola a narrativa do chão e a faz vibrar. Um lembrete constante de que, na fé popular, o canto sempre veio antes da fala — e talvez seja por isso que, quando ninguém mais escutava, Samuel ouviu.

A explosão da cabeça da estátua de Santo Antônio, planejada pelas autoridades locais, ultrapassa o gesto literal de destruição. É um ato carregado de símbolos, uma metáfora potente do apagamento cultural em diversas camadas. Ao dinamitar a cabeça, não se elimina apenas uma estrutura de concreto, mas todo um espaço de escuta, memória e resistência.

É ali, dentro daquela cabeça oca, que as vozes femininas encontram liberdade para falar sem mediação, sem censura, sem medo. Destruí-la é calar esse único lugar onde o desejo, a fé e a dor das mulheres de Candeia podiam ecoar livremente. O silenciamento não é apenas arquitetônico — é afetivo, político e simbólico.

A ação também remete a políticas históricas de “higienização” cultural, em que expressões populares e espontâneas da religiosidade são substituídas por estruturas formais, domesticadas, facilmente digeríveis pelo olhar do turismo ou do poder institucional. Apagar o sagrado popular para dar lugar ao sagrado oficial — ou pior, ao sagrado lucrativo — é uma forma sutil (e eficaz) de controle.

O prefeito, ao propor um empreendimento no lugar da cabeça, encarna esse movimento. Seu plano de remodelar a paisagem da cidade em nome do progresso esconde outra intenção: reescrever a memória coletiva com a tinta do lucro. O território que antes abrigava oração, milagre e escuta vira solo para negócio. A memória dá lugar ao projeto. A devoção, ao investimento.

E há ainda uma camada mais funda, histórica. A dinamite na cabeça do santo dialoga com outras explosões simbólicas do passado: engenhos, terreiros, quilombos e casas tradicionais que foram destruídos em nome do “desenvolvimento”. O gesto se repete, como se a cultura popular nordestina estivesse sempre em risco de ser varrida, desmontada, substituída.

A explosão fala menos de concreto e mais de controle. De quem decide o que merece permanecer e o que deve ser apagado. Porque destruir a cabeça do santo é, antes de tudo, tentar controlar qual história será contada — e por quem.

O desfecho de “A Cabeça do Santo” coloca Samuel diante de uma espécie de redenção — mas ela é íntima, parcial, e está longe de ser uma salvação grandiosa ou definitiva. Ao longo da narrativa, ele reconcilia-se com o pai, honra a memória da mãe e aprende a conviver com o dom que carrega, não mais como maldição, mas como parte constitutiva de quem é. Há, sem dúvida, uma catarse pessoal. No entanto, o romance não entrega respostas fáceis sobre o futuro de Candeia. A cidade continua exposta, frágil, à mercê dos mesmos mecanismos de exploração e manipulação que estavam em jogo desde o início.

Nesse sentido, o final de Samuel dialoga tanto com o universo cíclico de Gabriel García Márquez quanto com a astúcia resignada dos heróis de Ariano Suassuna. Como Aureliano Buendía, de Cem Anos de Solidão, Samuel escapa de um ciclo familiar — mas permanece preso a um mito maior, o do santo, da cidade, da devoção que se reinventa mas não se transforma. A sensação de continuidade é inevitável: ele muda, mas o mundo em volta talvez não.

Por outro lado, há nele também algo de João Grilo, o personagem de Auto da Compadecida, que sobrevive pela esperteza e obtém uma nova chance de vida, mesmo que o cenário ao redor permaneça igual. Samuel vence, mas não como herói trágico ou redentor coletivo — vence como indivíduo que aprende a carregar sua própria cruz, agora com algum sentido. A cidade, porém, não se salva com ele.

O romance, assim, não opta nem pelo pessimismo absoluto nem pela fábula de superação. Ele oferece uma redenção possível, localizada, e deixa em aberto o que virá depois. A estrutura social permanece como pano de fundo imutável, lembrando que, por mais milagres que aconteçam no plano pessoal, nada garante que eles se convertam em mudança coletiva. É um final que combina o gesto esperançoso de Suassuna com o eterno retorno de García Márquez — e talvez seja justamente nesse equilíbrio que reside sua força.

AVALIAÇÃO: ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

| AUTORA: Socorro Acioli EDITORA: Companhia das Letras PUBLICAÇÃO: 2014 PÁGINAS: 176 COMPRE: Amazon |

REDES SOCIAIS