Perdido é uma pequena cidade do Alabama, cercada por rios, florestas e segredos. Em 1919, uma grande enchente muda tudo. Quando as águas começam a baixar, uma mulher misteriosa chamada Elinor Dammert é encontrada sozinha em um quarto de hotel, viva e calma no meio da destruição.

Ela diz que estava hospedada ali, que sobreviveu à tragédia… mas algo nela não parece certo. Elinor é inteligente, reservada, gentil demais — e carrega um silêncio estranho, como quem veio de muito longe, ou de muito fundo.

Aos poucos, ela se aproxima da poderosa família Caskey, uma das mais influentes da cidade. Enquanto tenta conquistar seu espaço, enfrenta a resistência de Mary-Love, a matriarca da família, que enxerga nela uma ameaça.

Em 1919, o sul dos Estados Unidos era um lugar onde o passado ainda pesava muito. A escravidão tinha acabado há mais de meio século, mas isso não significava que as coisas tinham melhorado de verdade para os negros. Eles viviam sob um sistema cruel de segregação — as chamadas leis de Jim Crow — que os mantinham afastados de tudo: escolas, restaurantes, transportes, igrejas, até os bebedouros. Era como se a sociedade tivesse sido dividida ao meio, com regras que deixavam bem claro quem mandava e quem devia ficar calado.

A cidade de Perdido, no coração do Alabama, parece ter sido construída sobre silêncio, calor e lama. É uma daquelas cidades pequenas onde todos se conhecem, onde o tempo passa devagar e onde os segredos costumam afundar — mas nunca desaparecem por completo. O nome da cidade não é à toa: Perdido soa como um lugar esquecido pelo mundo, isolado entre florestas, pântanos e rios que nem sempre seguem um curso previsível.

Dois rios se encontram ali: o rio Perdido, largo, lento, constante como a rotina da cidade; e o rio Blackwater, mais escuro, traiçoeiro, vindo de terras que ninguém conhece direito. Quando esses dois rios se cruzam, a cidade parece se dobrar sobre si mesma. As águas se misturam, mudam de cor, sobem com as chuvas — e, às vezes, transbordam. É exatamente isso que acontece em 1919, quando a grande enchente muda o destino de todos.

A enchente não é só um desastre natural. Ela é uma espécie de batismo sombrio. Traz Elinor Dammert, como se as águas tivessem carregado com elas algo antigo, escondido, pronto para se instalar no coração da cidade. E não é por acaso que Elinor parece tão à vontade junto aos rios, tão serena diante da força das águas. Ela pertence a esse outro lado de Perdido — ao lado úmido, escuro, subterrâneo. O lado que ninguém quer olhar.

Perdido, a cidade, vive da madeira, da indústria da serraria, das famílias que controlam os negócios e das muitas outras que sobrevivem como podem. É um lugar marcado por desigualdades, por hierarquias familiares rígidas, por uma igreja sempre cheia e por sorrisos forçados nas calçadas. Mas tudo ali parece um pouco frágil — como uma casa construída perto demais do rio, que em qualquer ano pode desaparecer com a correnteza.

Ao longo da história, os rios continuam como presença constante. Eles cercam, ameaçam, alimentam. São parte do cenário e do enredo. Em “Blackwater“, os rios não são apenas rios — são memória, perigo, força ancestral, e talvez até vontade própria. Estão ali desde antes da cidade, e provavelmente continuarão depois que ela desaparecer.

Elinor chega como quem foi trazida pela própria enchente — silenciosa, serena, como uma parte da água que se recusou a recuar. Ninguém sabe ao certo de onde veio. Diz que não tem família e perdeu tudo na cheia, inclusive seus documentos. Mas há algo em seu jeito que sugere o contrário — que ela carrega consigo mais do que conta, talvez até mais do que o mundo está preparado para ouvir.

Fala pouco, observa muito. Está sempre no lugar certo, na hora exata, com uma presença que não exige espaço — mas ocupa tudo. O que mais chama atenção em Elinor é o olhar: um olhar antigo, profundo, de quem carrega segredos que não pertencem a este tempo. A cidade de Perdido, tão acostumada a controlar cada passo dos seus, começa a se inquietar. Especialmente Mary-Love, que percebe o perigo antes de todos.

Aos poucos, Elinor se aproxima dos Caskey, com gentileza, paciência e gestos que encantam — principalmente Oscar, que parece hipnotizado por sua calma e mistério. Mas o que ninguém entende é que Elinor não veio apenas para se encaixar. Ela veio para se enraizar.

Na água, Elinor se transforma. Ela não apenas nada — ela pertence ao rio. Conduz seu pequeno barco em águas violentas como se deslizasse por um lago tranquilo. Conhece os redemoinhos, as correntes, as margens escondidas. Como se o rio fosse uma extensão do seu próprio corpo. E quando ela planta, a terra obedece. Árvores crescem mais rápido do que deveriam. A natureza, perto dela, parece diferente. Mais viva. Mais alerta. Mais sua.

Mas não é só a natureza que responde a Elinor. Quando alguém se coloca no seu caminho — ou ameaça aqueles que ela protege — coisas acontecem. Acidentes. Afogamentos. Tragédias inesperadas. Sempre envolvendo água. Sempre com um toque de violência que parece natural demais para ser obra do acaso. Elinor nunca se culpa. Nunca explica. Ela apenas continua, silenciosa, como o curso de um rio que ninguém consegue deter.

Mary-Love é a matriarca de Perdido — não apenas da família Caskey, mas da cidade inteira, ao menos como ela enxerga. Orgulhosa, carismática e manipuladora, Mary-Love acredita que nada deve acontecer sem o seu conhecimento, sem sua aprovação, sem seu toque final. Casamentos, amizades, mudanças de casa, a hora certa de uma visita ou o tipo de laço no cabelo da filha — tudo, para ela, deve passar por suas mãos.

Mas Mary-Love não grita, não impõe com brutalidade. Seu poder é mais refinado. Controla com pequenos gestos: uma carta escrita com ternura calculada, um presente que parece generoso, mas vem carregado de obrigações invisíveis. Ela envolve, prende, e o faz com um sorriso no rosto, como se estivesse apenas cuidando de quem ama.

Quando Elinor surge, vinda das águas da enchente, Mary-Love sente o perigo antes que qualquer outro perceba. Ela não sabe exatamente o que Elinor é, mas sabe o suficiente para desconfiar. Sabe que ali há algo que não se curva, que não se deixa manipular. E isso é, para ela, a pior ameaça. Mary-Love tem o instinto de quem passou a vida controlando tudo e todos. E raramente erra.

Oscar é filho de Mary-Love — e por muitos anos, foi apenas isso. Vive uma vida feita de rotinas, deveres e silêncios bem comportados. É um homem prático, gentil, discreto, que se dedica aos negócios da madeira com seriedade e respeita as tradições com naturalidade. Não discute, não questiona, não provoca. Cresceu acostumado a ceder — principalmente à mãe.

Mary-Love o moldou para obedecer, e Oscar, até certo ponto, aceitou esse papel. Evita conflitos, principalmente com ela. Sabe que qualquer passo fora da linha pode se transformar em uma batalha emocional. Mas a chegada de Elinor Dammert bagunça essa ordem tranquila que ele construiu. Com Elinor, Oscar começa a mudar.

Lentamente, quase sem perceber, passa a fazer escolhas que desagradam a mãe — e esse simples gesto, tão pequeno por fora, é uma revolução por dentro. Pela primeira vez, ele se vê desafiando Mary-Love, enfrentando seus olhares, suas chantagens sutis. Ainda com cautela, ainda dentro de certos limites. Mas o gesto está feito. E nada volta a ser como antes.

O que Oscar não sabe é de onde vem essa coragem. Ele sente que não é só dele. Sente que vem de Elinor — mas não entende como. Há algo nela que o move, que o faz querer mais, mesmo que o assuste. Uma influência suave, constante, que parece crescer como a raiz de uma árvore plantada em silêncio.

Sister, filha de Mary-Love, é uma jovem prática. Seu nome pode soar doce, quase infantil, mas quem a conhece sabe: ela não tem nada de ingênua. Sister é inteligente, observadora, afiada — e aprendeu desde cedo a sobreviver sob a sombra imensa da mãe. Ela ocupa um lugar delicado dentro da família: é uma ponte entre o domínio absoluto de Mary-Love e o resto dos Caskey, que orbitam ao redor com maior ou menor resistência.

Sister sabe medir o ambiente com precisão. Sabe quando se calar, quando sorrir, quando dizer exatamente o que vai cortar — mas sem ferir demais. É uma jogadora cuidadosa, moldada por anos de convivência com uma mãe que controla tudo com luvas de ferro cobertas por renda branca. Mas algo muda quando Elinor chega. Sua presença silenciosa, decidida e firme provoca rachaduras nos muros que Mary-Love construiu. E Sister percebe que talvez seja possível querer mais, falar mais, ser mais.

James é tio de Oscar, mas sua presença na família vai além da árvore genealógica. Ele é aquele que observa tudo em silêncio, com a paciência de quem já viu demais e a sabedoria de quem sabe que, às vezes, é melhor não dizer o que se pensa. Vive um pouco à margem dos conflitos diretos, mantendo-se afastado das disputas de Mary-Love e dos mistérios de Elinor, mas nunca alheio. Ele vê. Ele entende. Só não fala.

Talvez por medo, talvez por cansaço. Mary-Love tem um poder que sufoca, e James conhece bem os limites da sua liberdade dentro daquela família. É um homem respeitado, discreto, admirado até — mas guarda dentro de si um mundo que ninguém conhece por completo.

Seu casamento com Genevieve foi mais uma formalidade do que uma escolha. Um gesto feito para agradar a irmã, para cumprir o que se esperava dele, para não levantar suspeitas. Mas James carrega uma orientação diferente daquela que a sociedade de 1919 consideraria aceitável. E por isso vive dividido entre o que é e o que pode mostrar. Em uma época em que qualquer desvio do padrão era tratado como escândalo, ele escolheu o caminho mais seguro: o silêncio.

Mesmo assim, James representa um tipo raro de equilíbrio dentro dos Caskey. Não se envolve em intrigas, mas compreende todas. Sabe mais do que diz, sente mais do que demonstra. E ainda que seu papel pareça pequeno à primeira vista, ele é uma peça essencial naquele tabuleiro de segredos e aparências.

Grace é uma criança quieta, com olhos atentos e sentimentos que nem sempre sabe nomear. Ela sente falta da mãe, mas ao mesmo tempo prefere quando Genevieve está longe. Grace vive esse conflito em silêncio, carregando no peito o vazio de algo que nunca teve por completo: uma presença materna de verdade. Felizmente, ela tem James, o pai, sempre por perto — gentil, constante, amoroso à sua maneira. Mas há espaços dentro de uma criança que só uma figura materna pode preencher. E é aí que entra Elinor.

Nos primeiros meses, Elinor se hospeda na casa de James como forma de agradecimento pela ajuda após a enchente. Mas o que começa como cortesia logo se transforma em vínculo. Elinor cuida de Grace com doçura, com gestos pequenos e atenção genuína. Brinca, escuta, conversa. Oferece à menina um tipo de afeto que ela nunca conheceu. E Grace, com a fome emocional de quem passou tempo demais sozinha, se apega. Para a menina, Elinor passa a ser o que a mãe nunca foi: presente, gentil, previsível. E mesmo que o mundo adulto comece a desconfiar de Elinor por outros motivos, para Grace, ela será sempre um porto seguro. Ao menos por um tempo.

Genevieve é a esposa ausente de James — e parece gostar de ser assim. Embora ainda carregue o sobrenome da família, já vive com um pé fora da cidade. Ela odeia Perdido: o calor, o tédio, as pessoas que falam sempre as mesmas coisas. Prefere as cidades grandes, o barulho das ruas, os bares iluminados à noite, o ritmo que nunca para. E, no fundo, James não reclama. Ele prefere o silêncio da casa e a companhia tranquila da filha, Grace, à presença inquieta da esposa.

Genevieve é uma mulher fora do lugar e fora do tempo. Moderna demais para Perdido, desajustada demais para o papel de mãe e esposa que esperam dela. Ela bebe além da conta, fala o que pensa, não se preocupa com aparência ou decoro, com desprezo por tudo à sua volta. Para alguns, ela é um escândalo. Para outros, apenas uma mulher tentando viver fora da gaiola. Para Perdido, ela é um corpo estranho — e sabe disso.

Quando Genevieve finalmente retorna a Perdido, a casa já não é mais a mesma. Elinor está lá — instalada, integrada, enraizada. James, antes tão reservado, agora sorri com mais leveza. Grace, a filha que Genevieve mal conhece, se apega a Elinor como se fosse sangue do próprio sangue. Os móveis mudaram de lugar, o ar parece outro. A ordem da casa foi virada — e Genevieve sente isso assim que cruza a porta.

Mas logo ela percebe que o conflito que se avizinha não será como os embates com Mary-Love, que são diretos, controláveis, até previsíveis. Com Elinor, é diferente. Não se pode atacar de frente. Não há onde acertar, porque Elinor não reage — ela observa, espera. É um embate silencioso, quase invisível.

O que Genevieve não entende — e talvez nunca entenda por completo — é que as diferenças entre ela e Elinor são maiores do que imaginava. Especialmente com Grace. A menina, que antes pedia afeto em silêncio, agora se encolhe diante da mãe com medo. E é aí que Genevieve aprende o verdadeiro peso da presença de Elinor.

Quando Genevieve começa a maltratar a filha, Elinor deixa de ser apenas uma hóspede estranha. Ela se torna uma força que não recua, que não esquece, que não perdoa. Porque quando Elinor protege, ela o faz como o rio: sereno à superfície, mas capaz de destruir tudo por baixo.

O sobrenatural em “Blackwater” não chega com estardalhaço. Ele não grita, não assombra pelos cantos como em histórias clássicas de terror. Ele se insinua. Está no jeito como Elinor observa a água, no silêncio que paira depois de certas conversas, no arrepio que ninguém consegue explicar. É uma presença constante, mas discreta — como se a cidade inteira já estivesse acostumada com o fato de que há coisas que não se nomeiam.

Elinor é o centro desse mistério. Desde o momento em que é encontrada, sozinha e ilesa, dentro de um hotel tomado pelas águas, tudo nela parece fora do lugar. Ela não sente medo, não sente frio, não sente desconforto. E o mais inquietante: nunca parece surpresa. Como se já soubesse o que está por vir. Como se já tivesse estado ali antes.

A água é o seu elemento. Quando ela está perto do rio, há um silêncio diferente no ar. Quando alguém morre, há um padrão que se repete. Mas para quem observa de perto, há algo errado. Algo fora do natural. Essas mortes funcionam como marcos na história, mas também como alertas. Cada uma delas parece servir a um propósito maior, como se fosse parte de um plano. Elinor não age por impulso — ela escolhe. E quem olha demais, quem faz perguntas, quem se torna obstáculo… simplesmente não dura muito.

Mas o mais assustador em “Blackwater” não é o que se vê. É o que se sente. A ideia de que há uma força ali, antiga, calma, paciente, que age devagar. Não como um monstro ou um espírito barulhento, mas como a água de um rio escuro: ela contorna, escava, dissolve. Até que um dia, sem aviso, tudo cede.

No fim, o horror da história não está apenas no que Elinor é — está na forma como a cidade a aceita, como todos aos poucos se moldam à sua presença. O sobrenatural em “Blackwater” se instala como uma segunda pele. Invisível, mas impossível de arrancar.

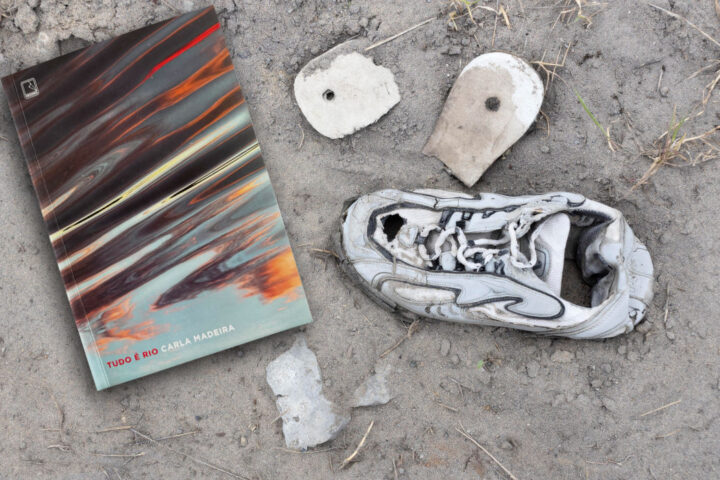

“Blackwater” foi, para mim, a grande surpresa do ano até agora. A edição é pequena no tamanho, mas grande em presença — um pocket com capa de luxo, elegante, quase hipnótica, daquelas que já contam uma história só de serem tocadas. É o tipo de livro que chama a atenção antes mesmo da primeira página.

A narrativa de Michael McDowell prende desde o início. Direta, simples, mas cheia de ritmo. E o que começa como uma história de família vai se expandindo aos poucos, revelando camadas de tensão, medo e poder.

Os personagens são vivos, densos, perfeitamente construídos. Carregam memórias, silêncios, vontades e contradições. Ninguém é raso. E o terror que se instala na trama não vem com sustos fáceis — vem devagar, pelas rachaduras da rotina, entre os olhares que evitam, as palavras não ditas, os gestos pequenos que anunciam algo muito maior.

São seis volumes que acompanham os Caskey ao longo de décadas. Uma saga que mistura drama familiar com horror gótico de forma quase orgânica. Cada livro será lançado mês a mês, e eu já me pego contando os dias. Porque agora que entrei em Perdido, não quero sair tão cedo.

Observação: O estilo do McDowell é bastante visual e cinematográfico — não por acaso, ele também escreveu roteiros para filmes de terror, incluindo “Beetlejuice” e “The Nightmare Before Christmas“. A série “Blackwater” tem ganhado mais atenção nos últimos anos, inclusive com reedições com capas muito bonitas, e muitos leitores a consideram uma joia cult do horror.

AVALIAÇÃO: ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

| AUTOR: Michael McDowell TRADUÇÃO: Fabiano Morais EDITORA: Arqueiro PUBLICAÇÃO: 2025 PÁGINAS: 272 (pocket) COMPRE: Amazon |

REDES SOCIAIS