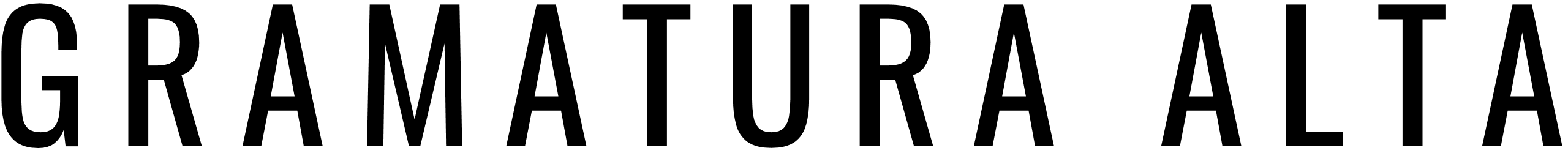

Meio-dia, sexta-feira, 13 de dezembro de 1963. Uma assembleia é convocada em Antares, pequena cidade no sul do Brasil. Há uma greve geral, e até mesmo os coveiros estão sem trabalhar, de modo que os cadáveres não podem ser sepultados. À luz do sol, vagando livremente pelas ruas, os mortos-vivos enfim se sentem à vontade para vasculhar a intimidade alheia e falar o que bem entendem, sem receio de repressão das autoridades.

Entre o realismo fantástico e a crônica política, “Incidente em Antares” é menos uma história sobre mortos que falam e mais um romance sobre vivos que não querem ouvir. Ao narrar o “caso” dos sete cadáveres insepultos que decidem permanecer na praça até serem enterrados, Érico Veríssimo encena algo maior: a forma como o poder se organiza, como o silêncio é administrado e como a verdade, em geral, é o primeiro corpo a ser jogado na cova.

A história é construída em dois grandes movimentos. Primeiro, acompanhamos a formação de Antares: famílias, rixas, ascensão de clãs, desenho da cidade, alianças políticas, peso da igreja, da imprensa e da delegacia. Na segunda, assistimos à farsa do incidente: uma greve de coveiros impede os enterros, os mortos começam a cheirar mal, e, quando se erguem e passam a falar em público, tudo aquilo que a cidade preferia manter escondido ganha voz e rosto. A estrutura é clara: primeiro Veríssimo mostra como as máscaras são construídas; depois, o que acontece quando elas caem.

Antares não é só cenário, é um organismo social completo. Cada família, cada prédio, cada instituição ocupa um lugar numa anatomia que a história vai dissecando: a praça, o coreto, o cemitério, o jornal, a igreja, a prefeitura, o sindicato. Mais do que um mapa de cidadezinha do interior, o que se vê é a planta de um sistema de poder.

As relações não se dão apenas pela lei, mas por parentescos, favores, compadrios, dívidas simbólicas. A moral pública funciona como fachada: serve para regular o comportamento dos outros, nunca para limitar a liberdade dos que mandam. A cidade é, ao mesmo tempo, conservadora e extremamente flexível quando se trata de proteger os próprios privilégios.

É nesse espaço que o “escândalo” dos mortos falando deixa de parecer algo isolado. O incidente só torna visível — e audível — aquilo que já governava a vida cotidiana. A greve, os cadáveres na praça e a comoção da população são menos um rompimento e mais a revelação de uma estrutura que já estava ali: clãs familiares, aparelho estatal local, aparelhos de legitimação (imprensa, púlpito, rádio) e trabalho organizado. Quando um desses eixos falha, todo o edifício social vacila.

A escolha de colocar coveiros como sujeitos da greve é uma das grandes sacadas da história. Em tese, enterradores são figuras discretas, quase invisíveis, que garantem um ritual fundamental: levar os mortos para debaixo da terra, junto com tudo o que eles carregam de indizível – segredos de família, transgressões, violências, acordos escusos.

Quando eles cruzam os braços, não é só o trabalho que para. É um ritual de gestão do silêncio que entra em crise. Sem coveiros, não há sepultamento; sem sepultamento, não há apagamento dos rastros. Tudo o que a cidade costuma empurrar para o buraco do cemitério de repente fica exposto, literal e metaforicamente.

Veríssimo faz dessa greve algo maior do que uma pauta trabalhista: é a intervenção dos “de baixo” num dos mecanismos centrais de manutenção da ordem. O incômodo das elites não é apenas com o mau cheiro dos corpos, mas com o mau cheiro dos assuntos que eles podem trazer à tona. E quando o poder oscila entre chamar os grevistas de “baderneiros” e, depois, tratá-los como “indispensáveis” na hora do aperto, fica evidente a elasticidade oportunista do discurso oficial.

Ao mesmo tempo, o romance devolve dignidade ao trabalho. Os coveiros não são apenas um detalhe cômico: são o gatilho da crise, a prova de que funções invisíveis sustentam a cidade mais do que discursos inflamados de autoridades ou sermões de domingo.

No coração da história estão os sete mortos insepultos, que se levantam e vão ocupar a praça. O gesto poderia facilmente cair no grotesco ou no terror, mas Veríssimo dirige a cena como uma farsa trágico-cômica: eles não viram monstros nem profetas iluminados. Querem, antes de tudo, ser enterrados. Enquanto esperam, falam.

Cada um deles representa um ponto de vista dentro da cidade: Quitéria Campolargo, a matriarca, materializa o luto da elite como instrumento de prestígio e poder doméstico; Cícero Branco, o advogado, traduz a intimidade entre lei e privilégio, conhecendo tanto os códigos escritos quanto os acordos de bastidor; Menandro Olinda, o pianista, encarna a arte como espaço de dissidência, misturando lirismo e sarcasmo contra o moralismo sufocante; João da Paz, o jovem idealista, dá nome à repressão política e à violência de Estado que se tenta ocultar; Barcelona, o sapateiro anarco sindicalista, lê a cidade em termos de exploração de classe e confronta a retórica dos donos do poder; Erotildes, a prostituta, expõe a hipocrisia sexual de uma sociedade que consome e condena ao mesmo tempo; “Pudim de Cachaça”, o bêbado famoso, transforma em figura pública a miséria que todos preferiam tratar como piada.

Juntos, eles formam um coro polifônico que percorre elite, classe média, mundo do trabalho, margem moral e vítima política. O que sai de suas bocas não é uma “verdade absoluta” que ninguém imaginava; é justamente o contrário: são verdades banalmente conhecidas e cuidadosamente varridas para baixo do tapete. A cidade os ouve e finge surpresa, mas o desconforto vem do reconhecimento: “todo mundo já sabia”.

O elenco de vivos que gravita em torno do incidente revela, por contraste, o funcionamento da cidade. As elites e autoridades – prefeito, coronéis, secretários, donos de jornal, advogados – encarnam a governança informal. Sua função narrativa é mostrar que “governar” significa, em Antares, administrar vergonhas e conter danos. A cada novo discurso dos mortos, correm para rearrumar versões, negociar com grevistas, ensaiar repressão, buscar um jeito de restaurar o antigo ritual do silêncio (o enterro).

A Igreja e os devotos fornecem a linguagem moral que legitima decisões políticas. Diante dos cadáveres falantes, esforçam-se para enquadrar o acontecimento em alguma narrativa: “provação”, “castigo”, “blasfêmia”. Qualquer rótulo serve, desde que desvie o olhar do pacto social que os mortos estão expondo. A fé sincera existe, mas convive com uma moral usada como instrumento de disciplina.

A mídia local – jornal, rádio – controla o foco da lente. Minimiza o sobrenatural, enfatiza a “baderna” da greve, culpa agitadores, ridiculariza testemunhas, e ao final reescreve o episódio de forma palatável. Veríssimo deixa claro: em Antares, quem narra governa. O poder não se exerce só pelo cacete, mas pelo controle da memória.

O povo, por sua vez, ocupa esse lugar ambíguo de multidão que oscila entre medo, curiosidade, indignação e riso. Age como plateia de espetáculo: consome a exposição alheia, comenta, exagera, e depois volta à rotina. O romance é cruelmente honesto ao sugerir que o escândalo, consumido como entretenimento, tende a não produzir transformação duradoura.

“Incidente em Antares” é também um romance de crítica política, escrito num contexto em que o Brasil vivia um regime autoritário. A figura de João da Paz, torturado e morto pela repressão, é a forma como o livro aborda, sem panfleto direto, o uso da violência estatal como método de governo. A mensagem é clara: o autoritarismo não nasce do nada; ele encontra terreno fértil onde a sociedade já tolera desigualdades, humilhações e arbítrios.

O coronelismo aparece atualizado. Em vez de apenas jagunços de espingarda, o poder se exerce por telefonemas, anúncios em jornal, homilias, nomeações, apadrinhamentos. O clientelismo se disfarça de “tradição”, “cortesia”, “prática administrativa”. Veríssimo desmonta essa linguagem, mostrando que por trás de cada palavra respeitável há um mecanismo de privilégio.

Na dimensão da moral, a história explora uma hipocrisia seletiva: Erotildes é alvo de condenação pública, enquanto adultérios mapeados entre “cidadãos de bem” são varridos para debaixo do tapete. O conflito não é entre “moral” e “imoral”, mas entre quem pode transgredir sem consequências e quem é punido por existir num lugar social estigmatizado.

A questão racial é mais implícita, mas está presente na própria composição da cidade: um Sul marcado por hierarquias de classe e por uma branquitude que raramente se enuncia como tal. A pergunta “quem tem nome e sobrenome?” e “quem é anônimo?” insinua um recorte. Num país racializado, aquilo que parece “neutro” já indica posição. As vozes mais incômodas – o operário, a prostituta, o bêbado – vêm justamente dos pontos menos legitimados da estrutura social.

O elemento fantástico – mortos que voltam à praça e falam – poderia conduzir o romance ao melodrama ou ao grotesco. Mas Veríssimo o usa como lente de aumento inesperadamente realista. Quanto mais extraordinário o evento, mais prosaicas são as verdades reveladas. O contraste gera um humor ácido: desperdiça-se um “milagre” não para anunciar grandes segredos metafísicos, mas para dizer aquilo que todos já sabiam e fingiam não saber.

O riso, aqui, é amargo. A ironia não serve para aliviar a crítica, mas para torná-la digerível. O autor evita o sermão e o moralismo invertido: não substitui uma elite hipócrita por um discurso igualmente autoritário em nome da “verdade”. Ao invés disso, exibe, deixa o leitor ver as engrenagens, rir, se incomodar – e tirar as próprias conclusões.

Essa escolha de tom é fundamental para o efeito do livro. A farsa não despolitiza a narrativa; pelo contrário, torna a crítica mais cortante justamente por recusar o pedestal do discurso sério e solene. É como se o romance dissesse: “a situação é tão absurda que só o humor dá conta”.

Quando, finalmente, a cidade negocia com os coveiros, resolve o impasse e os sete mortos são enterrados, Antares tenta retomar a normalidade. O jornal escreve uma versão aceitável da história, a rádio muda de assunto, a igreja prescreve rituais de reconciliação, as autoridades respiram aliviadas. Formalmente, tudo “volta ao lugar”.

Mas a pergunta que a história lança é incômoda: o que fazemos com uma verdade quando ela não serve aos nossos interesses? Em Antares, a resposta é arquivá-la, reescrevê-la, dissolvê-la em boato ou piada. Só que, ao contrário da cidade, o leitor não pode fingir que não ouviu. A HQ funciona justamente como registro do que os poderes locais querem apagar.

Nesse sentido, “Incidente em Antares” é também uma reflexão sobre quem controla a memória coletiva. Quem tem o direito de redigir a ata final dos acontecimentos? A história desmonta a ilusão de neutralidade ao mostrar que toda versão é uma disputa.

Ler “Incidente em Antares” hoje é se deparar com um espelho desconfortável. O clientelismo continua com outras roupagens; o controle da narrativa migrou para outras plataformas; a moralidade seletiva ganhou novas palavras, mas segue operando. A dependência em relação a trabalhos invisíveis – saneamento, limpeza urbana, saúde, transporte, logística – se revela sempre que há greve ou colapso de serviços, repetindo em escala maior o que acontece com os coveiros de Antares.

Também é familiar a lógica do escândalo como espetáculo: indignação intensa, consumo voraz de notícias, memes, piadas – e, logo depois, esquecimento. O romance de Veríssimo continua atual justamente porque aponta para algo que atravessa décadas: a dificuldade de transformar choque em mudança estrutural. Nada é mais subversivo, sugere o livro, do que dizer o óbvio em público e insistir em cobrar consequências.

No fim, depois que os sete são finalmente sepultados, Antares permanece em pé. As instituições seguem, as famílias continuam, a rotina retorna. O que muda não é a cidade em si, mas o olhar de quem a enxerga – no caso, o leitor.

“Incidente em Antares” é, em última análise, uma história sobre voz e silêncio: quem tem o direito de falar, quem é autorizado a ser ouvido, quem decide o que passa a valer como verdade, e quem é encarregado de enterrar o que atrapalha. Ao delegar aos cadáveres a tarefa de dizer o que os vivos se recusaram a enfrentar, Veríssimo nos coloca diante de uma escolha desconfortável: preferimos um mundo em que a verdade circula, com todos os riscos e conflitos que isso implica, ou um mundo em que o silêncio funciona e protege os acordos inconfessáveis?

Enquanto essa pergunta fica sem resposta, a praça de Antares continua lá, em suspenso, à espera de outro coro que se levante. E o leitor, terminado o livro, leva consigo uma sensação incômoda: talvez o verdadeiro “incidente” não seja o dos mortos que falam, mas o dos vivos que, podendo falar, escolhem calar.

AVALIAÇÃO: ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

| AUTOR: Érico Verissimo, Olavo Costa, Rafael Scavone, Mariane Gusmão ARTE: Olavo Costa, Mariane Gusmão EDITORA: Quadrinhos na Cia PUBLICAÇÃO: 2025 PÁGINAS: 184 COMPRE: Amazon |

REDES SOCIAIS