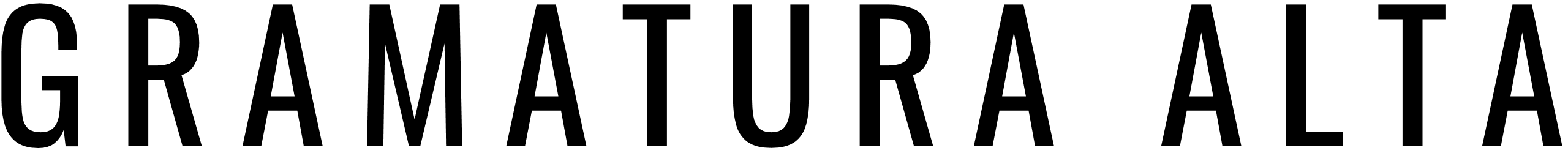

No início dos anos 1600, o piloto inglês John Blackthorne naufraga no Japão e cai no meio da disputa de poder entre grandes senhores da guerra. Sem falar a língua e sem entender os costumes, ele vira peça útil e perigosa no tabuleiro de Toranaga, um daimyo ambicioso que pode se tornar xogum. Guiado pela tradutora Mariko, Blackthorne aprende o idioma, enfrenta o choque cultural, se envolve em intrigas políticas, vive um romance e descobre que, ali, honra, fé e lealdade têm pesos diferentes dos que ele conhece.

“Shōgun” é um romance gigantesco e popular desde 1975. Muita gente chegou ao Japão dos samurais por causa dele, seja pelo livro ou pelas adaptações para TV. É uma história que mistura aventura, política, amor e colisão de culturas. Ao mesmo tempo, é um livro que divide opiniões: encanta pela ambição e pelo tamanho do mundo que constrói, mas também irrita por escolhas discutíveis e por um final que frustra quem espera a grande batalha prometida.

O ponto de vista de Blackthorne é a porta de entrada do leitor ocidental. Acompanhamos seu espanto, os erros que comete, o que aprende e o quanto ele muda ao ver que “civilizado” e “bárbaro” dependem de quem está olhando. Ao redor dele, há um elenco enorme com personagens que têm desejos, medos e planos bem claros. Entre todos, dois se destacam: Toranaga, cérebro político sempre três passos à frente, e Mariko, mulher dividida entre a fé cristã, as obrigações do clã e aquilo que sente.

Um dos pontos fortes do livro é mostrar o encontro tenso entre Japão e Europa. Há jesuítas portugueses e espanhóis, rivalidade com ingleses e holandeses, comércio, diplomacia e espionagem. Discussões sobre religião (católicos x protestantes), poder e dinheiro passam por quase todas as cenas. Clavell também explora a comunicação: tradução entre várias línguas, mal-entendidos e o peso das palavras num lugar onde hierarquia e etiqueta decidem o destino de alguém.

A ambientação é rica: banhos, arquitetura, vestes, cerimônias, estratégias militares, a rotina do castelo e da vila. Essa densidade ajuda a sentir o lugar — inclusive contrastando higiene e hábitos do Japão com a Europa da época. Para leitores que curtem mergulhos históricos, esse nível de detalhe é um prato cheio. Para outros, às vezes pesa: há trechos longos, explicações repetidas e mudanças de cena sem orientação visual suficiente, que dão aquela sensação de “cabeças falando num espaço vazio”.

No estilo, “Shōgun” é um filho dos anos 1970. São mais de mil páginas, muitos desvios, muitos flashbacks (às vezes flashback dentro de flashback) e trocas de ponto de vista que podem confundir. Há quem ache isso saboroso, porque dá fôlego e camadas; há quem canse, porque quebra o ritmo. Em geral, quando a política esquenta, o livro corre bem; quando encosta demais em explicações, emperra.

Outro debate importante é a representação cultural. O livro acerta em vários aspectos gerais, mas comete erros e anacronismos em detalhes de nomes, cargos, etiqueta e geografia. Além disso, leitores japoneses e ocidentais apontam exotização, especialmente no modo como a honra e o seppuku aparecem com frequência maior do que seria realista. Há também momentos em que as mulheres são sexualizadas ou transformadas em símbolos, apesar de personagens femininas como Mariko terem profundidade e papel decisivo na trama.

O romance entre Blackthorne e Mariko divide opiniões, mas funciona como eixo emocional. É um vínculo que cresce aos poucos, esbarra em religião, dever e classe social, e serve para discutir o custo das escolhas íntimas num mundo governado por alianças públicas. Não é “amor à primeira vista”; é um encontro complexo, feito de traduções, silêncios e concessões.

A construção do “grande jogo” de Toranaga é envolvente. Ele recolhe informações, cria unidades militares novas, manipula rivais e amigos, usa Blackthorne como trunfo e prepara o cenário para o confronto final. E é justamente aqui que está a ferida mais falada: a história prepara a guerra e… não mostra a guerra. A batalha decisiva — aquela que a história real consagrou — fica de fora. O livro termina com um epílogo curto que informa o resultado. Para quem leu 1.100 páginas esperando o clímax, a frustração é compreensível.

Mesmo com essas falhas, “Shōgun” segue sendo um marco do romance histórico. Quem gosta de jogos de poder, personagens memoráveis e intrigas em cenário pouco comum vai encontrar muito o que aproveitar. A recomendação, porém, vem com um aviso: leia pela trama e pelos personagens, não como manual de história; e aceite que o final escolhe sugerir, não mostrar.

As adaptações ajudam a reler o material hoje. A minissérie recente opta por falas em japonês para personagens japoneses e reduz o tom teatral e a ênfase em seppuku, buscando retratos mais humanos. Isso mostra que a própria obra pode ganhar com ajustes de sensibilidade e foco cultural, sem perder o espírito da intriga que a tornou famosa.

No balanço, “Shōgun” é um épico ambicioso, cheio de vida e contradição. Quando acerta, prende com força; quando erra, incomoda de verdade. Se você topar o tamanho, o ritmo e os tropeços, a jornada compensa — mesmo que a última página não entregue o fogo de artifício que o caminho prometeu.

AVALIAÇÃO: ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

| AUTOR: James Clavell TRADUÇÃO: Jaime Bernardes, Fábio Bonillo, Luiz Kobayashi EDITORA: JBC PUBLICAÇÃO: 2025 PÁGINAS: 1120 COMPRE: Amazon |

REDES SOCIAIS